Durante el primer tramo del sexenio anterior, el entonces presidente convirtió la lucha anticorrupción en un símbolo político. En más de una ocasión agitó un pañuelo blanco para afirmar que “ya no hay corrupción ni impunidad tolerada” y que el gobierno debía “limpiarse de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”. Ese mensaje, presentado como una purificación administrativa y ética, buscaba instalar una premisa, la corrupción era un problema del pasado y la impunidad, una práctica cancelada desde la cúspide del poder.

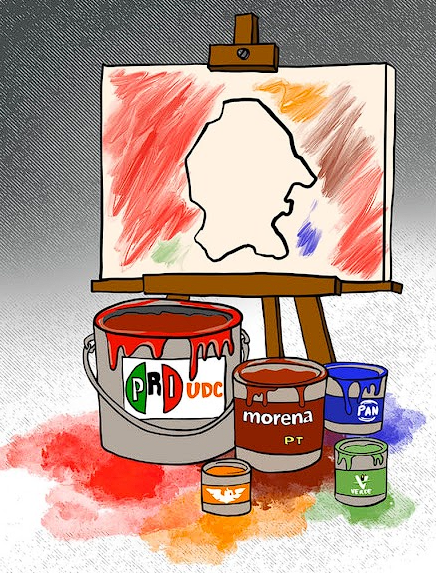

Siete años después, la realidad pública muestra un cuadro más complejo, la corrupción no desaparece por decreto ni por narrativa, y la relación entre política local y economías criminales sigue siendo uno de los principales riesgos para la gobernabilidad. El fenómeno no es exclusivo de un partido, pero hoy tiene un rostro institucional inevitable, una parte relevante del poder municipal y estatal se ejerce bajo la bandera de Morena. Cuando ese poder local se contamina, por colusión, extorsión, capturas criminales o redes clientelares, el costo no se limita a la reputación partidista, se convierte en un problema de Estado.

Ese matiz es clave, no se trata solo de “escándalos” o “manzanas podridas”, sino de una vulnerabilidad estructural. El municipio concentra decisiones de alto impacto cotidiano, policía preventiva, reglamentos, licencias, inspecciones, obra pública, catastro, predial, comercio. En términos simples, un ayuntamiento tiene herramientas para ordenar, o para presionar. Cuando esas herramientas se convierten en palancas de cobro ilegal, el delito deja de operar desde la clandestinidad y empieza a operar desde la ventanilla.

En ese contexto aparece la “Operación Enjambre” presentada como una estrategia de coordinación entre instituciones federales para identificar y judicializar redes de corrupción y colusión en gobiernos municipales, que actualmente ha detenido por estas acciones al menos a 60 servidores públicos.

En su despliegue más reciente, el caso que concentró atención nacional fue la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, junto con tres funcionarios de su administración, el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas. La relevancia del caso no es únicamente el apellido partidista del alcalde, sino el tipo de acusaciones y el modelo de operación, un presunto esquema de extorsión desde áreas estratégicas del gobierno local, en un municipio con una industria emblemática y exportadora.

De acuerdo con información pública difundida por autoridades y reportada por medios nacionales e internacionales, la acusación principal se centra en un esquema de extorsión a empresas vinculadas a la industria tequilera, con sanciones y cobros que habrían alcanzado montos extraordinarios. Reuters reportó que una de las compañías afectadas, Becle (productora de José Cuervo), enfrentó penalidades que llegaron a 60 millones de pesos, además de presiones administrativas como retención de permisos e intentos de cierre.

El caso Tequila permite observar la mecánica de captura municipal. Las áreas detenidas, seguridad, catastro/predial y obras, son palancas idóneas para presionar a empresas, inspecciones, multas, actualizaciones catastrales, “adeudos” construidos, permisos de obra, clausuras y uso discrecional de policía municipal. Cuando esas áreas actúan coordinadas, la extorsión deja de ser “cobro” y se vuelve política pública paralela. La diferencia es fundamental: no se está frente a un delincuente aislado, sino frente a un aparato que usa sellos oficiales, inspecciones y expedientes administrativos como mecanismo de coerción.

Aquí conviene detenerse en algo que a veces se pierde en el debate, la extorsión municipal no siempre se presenta con el lenguaje clásico del crimen, “págame o te daño”. En ocasiones adopta una forma burocrática de cobros “extraordinarios”, sanciones desproporcionadas, inspecciones selectivas, clausuras reiteradas, o amenazas de impedir la operación. El resultado es el mismo, el negocio paga para sobrevivir, el municipio recauda por fuera y el Estado pierde autoridad moral y capacidad regulatoria.

Antes de Tequila, Enjambre se concentró en el Estado de México. Uno de los casos más documentados es el de Amanalco de Becerra, la exalcaldesa María Elena Martínez Robles fue sentenciada a 70 años de prisión por el homicidio del síndico municipal y su chofer, en un caso que la fiscalía estatal vinculó con apoyo de un grupo criminal. Este episodio es relevante porque muestra una relación distinta a la extorsión económica, el uso de violencia letal para resolver disputas políticas internas, en territorios donde grupos delictivos operan como brazo ejecutor. No es solo corrupción; es control territorial mediante intimidación y eliminación del adversario.

Otro expediente asociado a Enjambre es Santo Tomás de los Plátanos, donde fueron detenidos la exalcaldesa María del Rosario “N” y su esposo, Pedro Luis “N”, apodado “Wicho”, presidente municipal electo. Reportes periodísticos ubican su captura en febrero de 2025 y registran señalamientos por extorsión y presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Más allá del caso penal, el componente político es claro, el poder municipal como patrimonio familiar y como plataforma para redes de control local.

Estos casos comparten un patrón, no se trata únicamente de trayectorias individuales, sino de estructuras donde convergen violencia, economía criminal y administración pública local. La lección es que la corrupción municipal puede escalar a control territorial cuando se mezcla con grupos armados que imponen reglas y castigos.

Ahora bien, reducir el problema solo a Enjambre sería un error analítico. Otros alcaldes y exalcaldes han sido detenidos y/o procesados por distintos delitos. Por ejemplo, hace unos días fue detenido en Tlaxcala, Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal con licencia de Cuautempan, Puebla, con señalamientos que incluyen extorsión, secuestro y presuntos vínculos criminales, según reportes de prensa.

En paralelo, diversos medios han reportado que, durante la administración actual, al menos una docena de presidentes municipales han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado u otros delitos. La cifra exacta se mueve conforme avanzan investigaciones y judicializaciones; lo relevante es la tendencia, la penetración criminal en lo local es recurrente. Y cuando ello ocurre bajo el partido que hoy concentra la mayor parte del poder territorial, el problema deja de ser solo discursivo, se vuelve responsabilidad institucional.

La evidencia de los últimos meses deja una señal, la administración federal ha detenido alcaldes, incluso si pertenecen al partido en el poder. Eso debe reconocerse como un dato político y operativo. Pero también es insuficiente si no se corrigen los incentivos que convierten ayuntamientos en botín, presupuestos opacos, compras sin control, policía municipal capturable y un sistema de fiscalización que llega tarde. Dicho de otro modo, detener es necesario; prevenir y desactivar el modelo es indispensable.

Y es aquí donde entra el punto más incómodo para cualquier fuerza política mayoritaria, el proceso de selección y control interno. Un partido que gobierna cientos o miles de cargos locales no puede limitarse a decir “si cometió un delito, que lo pague”. Eso es correcto, pero no responde a la pregunta previa, ¿qué falló para que llegara ahí?, ¿qué filtros existían?, ¿qué señales fueron ignoradas?, ¿qué redes financiaron campañas?, ¿qué controles se aplicaron en seguridad municipal, catastro, obra y tesorerías? En la práctica, la captura municipal casi nunca es espontánea, es gradual, y suele iniciar desde el dinero de campaña, el nombramiento del director de seguridad o la apropiación del área recaudatoria.

En materia de seguridad y economía, la captura municipal es especialmente costosa. Tequila no es un municipio cualquiera, su industria forma parte de una cadena exportadora y de un símbolo cultural. Que un ayuntamiento pueda presionar a empresas con instrumentos administrativos y, además, ser señalado por vínculos con un cártel, es una advertencia para otras regiones productivas, cuando la autoridad se vuelve extorsionadora, la inversión se encarece y el Estado pierde capacidad de regular con legitimidad. Y cuando los empresarios aprenden que la regla no es la ley sino el pago, el daño se instala como “normalidad”.

Las promesas de “limpiar de arriba hacia abajo” funcionan como metáfora política. Pero el Estado no se fortalece con metáforas, se fortalece con instituciones, controles, incentivos correctos y sanción efectiva. Si el poder municipal sigue siendo el eslabón más débil, cualquier estrategia federal, por ambiciosa que sea, quedará rebasada por la realidad territorial.

Volvamos al punto de partida. Aquella imagen del pañuelo blanco pretendía clausurar un ciclo y anunciar que la corrupción había terminado. En 2026, la evidencia muestra que el reto real es impedir que el poder local sea un instrumento de extorsión o de captura criminal, sin importar colores.

La prueba para el Estado no es el número de detenidos en una semana; es la capacidad de sostener investigaciones, obtener sentencias, recuperar activos y reducir incentivos para que la captura vuelva a ocurrir. La prueba para Morena tampoco es un comunicado; es su capacidad de gobernar con controles internos acordes al tamaño del poder que hoy administra, filtros más rigurosos, trazabilidad de financiamiento, auditoría preventiva en áreas sensibles y colaboración institucional sin excepciones.

Si esta administración quiere diferenciarse, debe hacerlo con instituciones medibles, menos discrecionalidad municipal, más trazabilidad de decisiones y fiscalías con músculo patrimonial. El resto, incluidos los símbolos, se queda en el terreno de la retórica.